日期:2025-10-23 04:57:44

有个老伙计,六十出头,干了一辈子体力活,嘴上说自己身体“扛打”,其实三高缠身。上个月随访时,我问他饭后都干嘛,他笑着说:“抽根烟,坐着歇会儿,哪还折腾?”

我只能叹口气:不是身体不行,是你没给它机会行。

其实很多人都不明白,饭后这段时间,是调血脂的“黄金窗口”。不是让你立马运动,更不是吃保健品,而是——饭后半小时,动一动,轻一点,缓一点,但一定要动起来。

饭后这点事儿,别总往“躺”上靠

现在不少中老年人,饭后要么坐着看电视,要么躺着玩手机,看似轻松,其实让血脂越积越高。

饭后一小时内,是血脂逐渐吸收入血的高峰期。

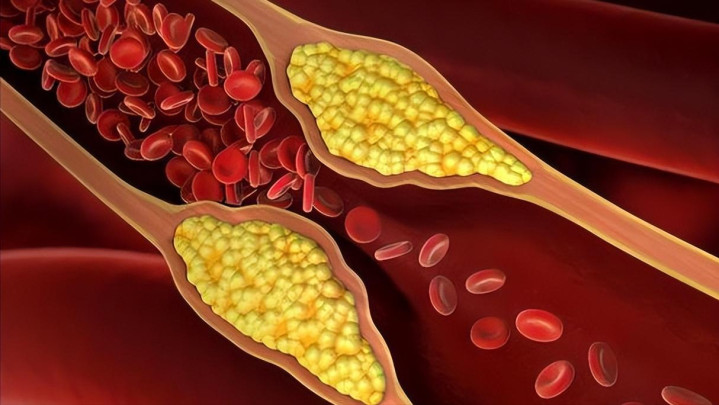

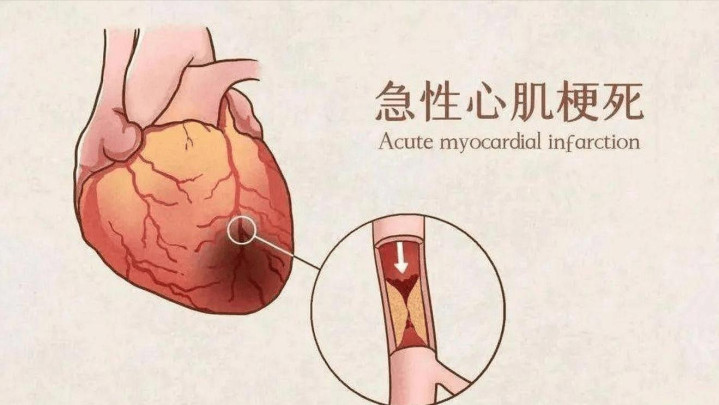

如果这时候你啥都不干,脂质就容易“堆”在血管里,时间一久,动脉粥样硬化、心脑血管风险就跟着上来了。

而反过来,如果你饭后动一动——哪怕只是散步十分钟,血液循环就能加快,脂类物质的代谢效率也跟着提升了。

这不是我在这儿吓唬你,有研究统计发现,坚持饭后轻度活动的人,平均血脂水平可下降15%-20%左右。

散步这事,真不是“走个形式”

很多人听到“饭后散步”,脑子里就自动翻译成“走两圈图个安心”。可问题是,走多少、怎么走、走多久,真的讲究不少。

最适合的时间,是饭后半小时开始,持续20分钟左右,速度以微微出汗为佳。不是暴走,也不是闲逛,而是“有节奏地慢慢行走”,让身体进入一个“轻激活”的状态。

这样做的好处有三:

一是促进胃肠蠕动,帮助消化;

二是降低饭后血糖波动,减少胰岛素压力;

三是加速脂质代谢,减少胆固醇沉积。

你要是饭后就窝在沙发上,哪怕吃得再清淡,该升的血脂,一样不会客气。

“血脂高”不是胖人的专利

有些人看着瘦瘦的,自觉“没油水”,就觉得自己不会血脂高。其实,高血脂和体型没直接关系,关键在代谢。

特别是很多中老年人,肌肉减少、基础代谢下降,哪怕饭量不大,也容易脂质堆积。你看着瘦,血管里却可能已经“油腻腻”。

更糟的是,有些人血脂高得不自知,没有症状,不疼不痒,直到爆发心梗、脑梗才知后悔。

所以别再说“我不胖,不用担心血脂”了。血脂这事,输在“无感”,赢在“细节”。

药是辅助,生活才是“主疗”

很多人一查出血脂高,就想着吃降脂药压一压,吃几天就安心了。可问题来了:

如果你饭后继续久坐不动,熬夜、吃油,药再贵也拦不住血脂继续往上攀。

药物控制是必要的,但长期管理靠什么?靠你每天的生活方式。饭后动一动,看似小事,却是控脂的“根”。

就像建房子,药是钢筋,生活方式是地基。没了地基,再多的钢筋也架不住一场风雨。

吃进去的脂,不动就“住”下了

我们常说“油进嘴,脂上身”,其实更精准点说,是“脂进血,油堵路”。

饭后血液会优先把营养送到肝脏、肌肉等活跃组织,但前提是这些地方要在“开工”状态。

你坐着不动,大脑不太用糖,肌肉也不收货,脂类物质就容易堆积在血管里“闲着”。

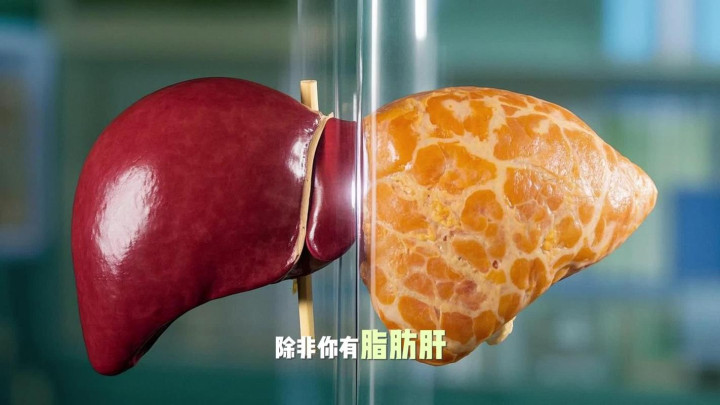

久而久之,就形成血脂异常、脂肪肝、动脉硬化。

而如果你饭后轻轻地动一动,哪怕只是社区里散个步、阳台上走两圈、家中来回踱几步,也可以让血液循环起来,脂类有去处,血管就不容易被“油封”住。

不是所有“运动”都靠谱

有人说:我每天都锻炼,血脂怎么还高?

问题就在于锻炼的时间和方式。早上锻炼、晚上跑步当然好,但饭后这段时间的“轻活动”,是另一种意义上的“代谢开关”。

不能用高强度运动取代饭后散步。

饭后跑步、跳操、举哑铃,这些反而可能增加心负荷和胃部压力,尤其是老年人,风险更大。

最安全、最有效的,是那种“慢悠悠、不剧烈、可坚持”的小动作。

比如洗碗、擦桌子、遛狗、浇花,这些都算。重点不在“动得多”,而在“动得巧”。

改变从今天饭后开始

你不需要一下子做太多,只需要从这一餐饭后开始,别急着坐下,别马上玩手机,走走、站站、晃晃。

如果你能坚持三个月,血脂、血糖、血压,都会给出反馈。不是立竿见影,但一定是在变好。

我们的身体,其实一直都在给机会。只是很多人,习惯性地,把这些机会吃掉、坐掉、躺掉了。

总结一下,不是催你跑马拉松

饭后半小时,动一动,不是跑马拉松,不是去健身房,而是:

散步20分钟,适度活动,让身体“被唤醒”。

如果你能把这个习惯坚持下来,血脂可以降,肠道能通,睡眠更稳,甚至情绪也会好一点。

这不是神话,也不是噱头,是几十年临床经验和研究不断印证的一个结论:

饭后动一动,胜过吃三种保健品。

结尾一句话

饭后半小时,动一动,血脂少一层。

你动的,不只是腿脚,是血管的未来,是生活的质量。

参考文献:

[1]王文, 何伟, 张晓峰. 饭后运动对血脂水平的影响研究[J]. 中华老年医学杂志, 2024, 43(3): 289-293.

[2]张慧, 陈立. 老年人健康生活方式干预对血脂代谢的影响[J]. 中国实用内科杂志, 2023, 43(12): 956-960.

[3]孙海燕, 刘静. 饭后适度活动对老年人代谢综合征指标的改善作用[J]. 中国全科医学, 2022, 25(9): 1082-1086.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!

配资具体流程提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票正规的杠杆平台深圳民营企业进出口达2.32万亿元

- 下一篇:没有了